عودة روسيا إلى البحر الأحمر لن تكون بهذه السهولة

الجنوب اليوم | متابعات

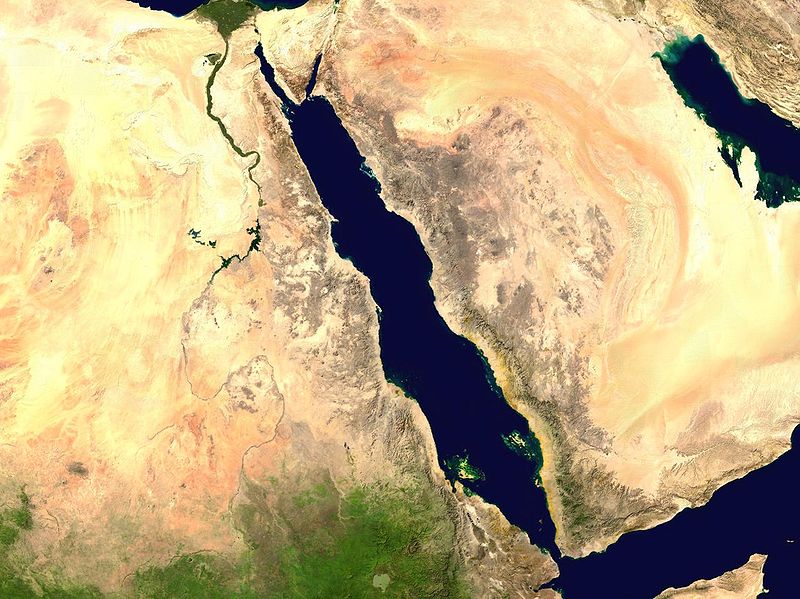

تقطع البحر الأحمر إحدى أهم طرق التجارة العالمية، إذ أن قرابة 10% من السلع العالمية تمر عبره. ويربط هذا البحر بين منتجي الطاقة في الخليج، والأسواق الغربية، والصناعات المصدرة لبلدان شمال شرق آسيا، ما يجعل نقاط الوصول إليه موضع تنافس بين قوى المنطقة.

وقد جلب البحر الأحمر انتباه أجنبيا أكبر بعد أن تراجع استقراره بسبب الحرب الأهلية في اليمن والقرصنة التي تتخذ من الصومال مقرا لها. وما كانت النتيجة إلا أن قامت عدة بلدان بنشر قواتها العسكرية في المنطقة، لا سيما في جيبوتي قرب مضيق باب المندب.

بعد نجاح التدخل الروسي في الحرب الأهلية السورية، تطورت العلاقات بين روسيا والبلدان المطلة على البحر الأحمر، ملوحة لموسكو بإمكانية الحصول على تراخيص لإقامة قواعد عسكرية في المنطقة، وعلى وجه الخصوص في جيبوتي والسودان وإريتريا واليمن وأرض الصومال – وهي جمهورية صومالية منشقة لا تحظى باعتراف المجتمع الدولي. فهل سنشهد قريبا عودة روسيا إلى مضيق باب المندب؟

غياب ماض استعماري

اهتمام روسيا بالبحر الأحمر ليس بالجديد. فخلال الحرب الباردة، كانت كل من موسكو وواشنطن ولندن وباريس تتنافس السيطرة على الشرق الأوسط. وفي هذا الإطار، كان الاتحاد السوفياتي يسعى لتأمين حضور عسكري دائم في شبه الجزيرة العربية وقرن إفريقيا، حتى يتمكن من تزويد عملياته البحرية في المنطقة بالعتاد والجيوش. لكن ذلك الأمر كان يشترط الإقامة في منطقة لا يحظى فيها الاتحاد السوفياتي لا بالنفوذ ولا بحلفاء تقليديين. كما أن هذا الهدف الاستراتيجي كان متعارضامع إحدى أهم ميزات الاتحاد السوفياتي، وهي عدم وجود ماض استعماري لها في الشرق الأوسط. كل هذه الصعوبات حالت دون إمكانية موسكو التجذر في المنطقة، إلا بقبول دولة صديقة لتحالف معها، مثل أثيوبيا أو جنوب اليمن.

كانت هذه التحالفات هشة لكونها رهينة التقلبات الجيوسياسية في هذه المنطقة المضطربة. ففي السبعينيات مثلا، كان الجيش السوفياتي يحظى لفترة ما بجهاز عسكري في بربرة، وهو الميناء الرئيسي لما يسمى اليوم بأرض الصومال. وقد تم غلق هذه القاعدة العسكرية في بداية الحرب بين الصومال وأثيوبيا سنة 1977، عندما غيرت موسكو من موقفها حيال أثيوبيا، ما أسفر عن طرد عسكريين روس من الصومال. ثم نتج عن سقوط الاتحاد السوفياتي تقليص مهم من الحضور الروسي في إفريقيا والشرق الأوسط، مع غلق قاعدة عدن سنة 1994.

أواسط السنوات الألفين، أصبحت موسكو تحظى بالموارد وبالإرادة اللازمة للعودة إلى منطقتي الشرق الأوسط وقرن إفريقيا، واستعادة حضورها العسكري على ضفاف البحر الأحمر. ووفق الباحث في جامعة أكسفورد صامويل راماني، فقد كانت أزمة القرصنة في الصومال سنة 2008 هي الدافع الأساسي لاهتمام روسيا المتجدد بمضيق باب المندب تحديدا، والذي عززته التداعيات الديبلوماسية لضم القرم، إذ اعتزمت موسكو بعد ذلك البحث عن حلفاء جدد لكسر العزلة الدولية التي كانت تواجهها آنذاك.

لتحقيق عودتها في البحر الأحمر، لم تعتمد موسكو على “قوتها الناعمة” بقدر اعتمادها على جاذبية قدراتها العسكرية ونجاعة أجهزتها الأمنية. وقد ساهم نجاح الحملة الروسية في حماية حليفها السوري في دعم مصداقية موسكو كمزود للأمن، حتى بالنسبة للبلدان التي لم تكن تنتمي للاتحاد السوفياتي.

اختيار جيبوتي المحبط

على غرار غيرها من قوات خارج الإقليم، سعت روسيا للتعاون الوثيق مع جيبوتي، التي باتت بسبب موقعها الاستراتيجي محل اهتمام القوى العظمى، واختارتها عدة بلدان لتحتضن حضورها العسكري في إفريقيا. ووفق الجريدة الروسية “كومرسنت”، سبق وأن عبرت روسيا في 2012 عن اهتمامها بإقامة وجودها العسكري في جيبوتي، لا سيما من أجل طيرانها. وقد حصلت مفاوضات في 2012 و2013 حول هذا الموضوع ودارت نقاشات دقيقة حول حجم المساحة التي ستوضع حصريا على ذمة روسيا، ومدى نفوذ السلطات الأمريكية في التصرف في المجال الجوي لجيبوتي، والاستثمارات الروسية في البلاد.

رغم هذه التطورات الواعدة، وضعت أزمة 2014 الأوكرانية حدا لهذه المفاوضات. فأمام هذا الوضع الجيوسياسي الجديد حول روسيا وتجدد المنافسة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، قامت واشنطن بالضغط على السلطات الجيبوتية حتى لا تسمح الأخيرة للمنافس الروسي بإقامة قواعد عسكرية في البلاد. ما يغيب اليوم أي احتمال لوجود روسي طويل الأمد، لكن التعاون بين جيبوتي وموسكو في مجال القرصنة لا يزال متواصلا.

رغم هذه الخسارة، فقد وجدت روسيا بلدانا أخرى قادرة على استضافتها على ضفاف البحر الأحمر، وعلى رأسها حتى الآن السودان. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، زار الطاغية والرئيس السابق للسودان عمر البشير سوتشي للقاء نظيره الروسي، على خلفية برنامج يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات، من بينها الأمن والدفاع. صحيح أن إمكانية إقامة قاعدة عسكرية لم ترد في الوثائق التي أمضاها الرئيسان، لكنهما تطرقا إلى الموضوع.

كانت الخرطوم راغبة في هذا الالتزام المعزز بسبب تدهور علاقاتها مع واشنطن. فبعد نجاح روسيا في منع سقوط نظام بشار الأسد، كان البشير يرى في روسيا مزود أمن محتمل لنظامه ضد أي تدخل غربي. وقد باتت نتائج اتفاقيات الأمن ملموسة عندما تم الإعلان عن الاتفاق القاضي باستعمال منشآت بورتسودان من قبل البحرية الروسية في مايو/أيار 2019. وإلى حد الآن، يُعد هذا الاتفاق أهم إنجاز روسي في مجال الاستقرار العسكري على ضفاف البحر الأحمر.

رغم ذلك، يبقى مشروع إرساء وجود دائم للجيش الروسي في السودان غير مؤكد. فسقوط نظام البشير في أبريل/نيسان 2019 وتحسن العلاقات الديبلوماسية بين الخرطوم وواشنطن في أكتوبر/تشرين الأول 2020 أضعفا من قيمة الحماية الروسية للسودان. لذا، وإن تواصل التعاون في مجال الدفاع بين الخرطوم وموسكو إلى اليوم، فإن مشروع قاعدة عسكرية في السودان يبدو في خبر كان.

الخيار الإريتري

في إريتريا كذلك، جد تغيير بشأن حضور عسكري روسي طويل المدى. فبعد استقلالها سنة 1991، أصبحت إريتريا من أكثر البلدان انغلاقا في العالم ومن أشد الأنظمة دكتاتورية في إفريقيا. ولكن بعد إمضائها اتفاقيات السلام مع إثيوبيا في يونيو/حزيران 2018 ورفع عقوبات الأمم المتحدة عنها في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، باتت تبحث عن فرص للخروج من عزلتها وجلب الاستثمارات الأجنبية.

في هذا السياق، يتزايد تعامل أسمرا مع روسيا منذ 2018. ففي أغسطس/آب من تلك السنة، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رسميا أن إريتريا وروسيا تتفاوضان حول إرساء قاعدة “لوجستية” على السواحل الإريترية.

تلت هذا الإعلان تغييرات أخرى. فاستعدادا لرفع العقوبات الأممية، التقى ممثلون عن روسيا وعن إريتريا في أكتوبر/تشرين الأول 2018 للتناقش حول مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين. كما رفعت موسكو في يوليو /تموز 2019 عقوباتها ضد أسمرا والتي كانت سارية المفعول منذ قرابة عشر سنوات.

لكن إلى حد اليوم، لا يوجد أي دليل على تواصل وجود مشروع قاعدة لوجستية روسية على الأراضي الإريترية. فعلا، فإن طبيعة السياسة الإريترية المنغلقة وهذا النوع من النقاشات الاستراتيجية يجعل قراءة الأوضاع صعبة. في جميع الأحوال، تتواصل المبادلات بين البلدين على الصعيد العسكري. وفي يناير/كانون الثاني 2020، أعلنت أسمرا تسلمها طائرتين مروحيتين روسيتين ابتاعتهما في 2019 في إطار تعزيز تعاونها العسكري مع موسكو.

أما البلدان الآخران اللذان تعتزم معهما روسيا مواصلة أهدافها على ضفاف البحر الأحمر فهما اليمن وأرض الصومال. وهما حليفان سابقان للاتحاد السوفياتي في المنطقة، وباتا محل انتباه الديبلوماسية الروسية. في اليمن، حاولت روسيا لعب دور الوسيط بين جميع القوى المشاركة في الحرب الأهلية المتواصلة (ما عدا الجهاديين). وهذا الأمر يصب في مصلحة مشاريع موسكو الاستراتيجية، فكما يذكر صامويل راماني في تقريره لمعهد كارنجي، يترك تدخل روسيا في الصراع اليمني الباب مفتوحا أمام طموحها بحضور عسكري دائم في المستقبل.

وقد أعطى ضابط بحري روسي لهذه الطموحات شكلا في 2009 عندما ذكر سقطرى -وهي أرخبيل يمني كانت البحرية الروسية تحظى فيه بتسهيلات- كموقع محتمل لتحط البحرية الروسية فيه رحالها. وفي 2016، كانت حكومة صالح قد ذكرت بأن اليمن منفتح أمام إقامة منشأة روسية في عدن التي كانت بدورها موقعا سابقا للبحرية السوفياتية في الخارج.

ومع هذا، لا يوجد أي مؤشر عن تطور ما حققته الطموحات الروسية على ضفاف البحر الأحمر. فالروس في طريق مسدود في سقطرى، لخضوع الأرخبيل لاحتلال إماراتي منذ 2019. كما علقت الحرب جميع المشاريع العسكرية بين موسكو وشركائها اليمنيين بعد أن علقت عقود الطاقة والغاز، رغم التصريحات التي سبق وأدلى بها علي عبد الله صالح.

أرض الصومال، اختيار مثير للجدل

وفي الأخير، نجد أرض الصومال التي تتبع قانونيا الصومال، لكنها مستقلة عمليا منذ 1991، والتي ذُكرت أكثر من مرة كبلد محتمل لاستقبال الحضور الروسي في البحر الأحمر. فأرض الصومال تطمح منذ عقود لاعتراف دولي، وتبحث من أجل ذلك على شركاء أجانب -خاصة من بين القوى العظمى- يمكنهم حل قضية وضعهم القانوني.

وفق ما جاءت به بعض التقارير، فإن إمكانية إقامة قاعدة عسكرية روسية في أرض الصومال ظهرت مجددا في 2017. فقد قرر في تلك السنة ممثل عن حكومة أرض الصومال في السفارة الروسية في جيبوتي منح روسيا حق بناء منشأة في بربرة مقابل اعتراف روسيا بهذا البلد. وفي يناير/كانون الثاني 2020، تحدثت تقارير عن افتتاح قريب جدا لمنشأة عسكرية روسية في أرض الصومال.

لكن في الشهر الموالي، كذب السفير الروسي في جيبوتي هذه الأخبار. كما يمكن أن نتساءل عما إذا كان اعتراف روسيا بجمهورية منشقة يصب في مصلحتها الديبلوماسية بشكل عام، فهي عادة ما تعارض فكرة تدخل قوى عظمى علانية لمصلحة مناطق منشقة. لذا فإن مستقبل هذه القاعدة العسكري يبقى مجهولا.

خلق التدخل الروسي في سوريا فرصا عدة بالنسبة لموسكو في الشرق الأوسط وفي شرق إفريقيا. ومنذ 2015، تفاقم التواصل والتعاون بين روسيا وبلدان هذين المنطقتين بشكل مهم. لكن سرعان ما تتضح حدود النفوذ الديبلوماسي الروسي عندما نتحدث عن طموح البلد في حضور دائم على ضفاف البحر الأحمر. فالديبلوماسية الروسية تواجه في هذه الحالة تحديات عدم استقرار المنطقة ومنافسة حادة من قبل قوى أجنبية أخرى.

بالنسبة لمراقبين من الخارج، فإن احتمالات إقامة قاعدة عسكرية روسية على ضفاف البحر الأحمر غير محتملة وهي موضوع تقارير غير موثوقة. لكن ذلك لا يمنع أن الأطماع الروسية في إفريقيا والشرق الأوسط لم تضعف. رغم التباطؤ الكبير للمبادلات الديبلوماسية الذي تتسبب فيه جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، يبقى اهتمام روسيا بإنشاء قاعدة قرب مضيق باب المندب وعلى ضفاف البحر الأحمر أولوية في الأجندة الإقليمي لموسكو خلال السنوات المقبلة.

إيفان أوليسس كنتروس كليش